Cette année, il a été proposé aux étudiants de l’unité d’enseignement Éthique animale de l’université de Strasbourg de répondre à cette question : « Que permettent les sciences humaines aux sciences de la vie et les sciences de la vie aux sciences humaines dans la prise en compte de la condition animale ? » Ce sujet d’examen faisait suite au colloque interdisciplinaire « Les études animales sont-elles bonnes à penser ? » qui s’est déroulé à Strasbourg en novembre 2017 auquel les étudiants ont participé et sur lequel il devaient/pouvaient baser leurs éléments de réponse. Nous proposons ici quelques pistes de réflexion.

Introduction

En France, depuis quelques années, nous observons un intérêt grandissant pour la place de l’animal dans notre société. De plus en plus d’ouvrages, de documentaires et d’articles journalistiques plaident pour une amélioration de notre considération de l’animal, que ce soit au niveau de son usage même (alimentation, recherche, fourrure, divertissement, etc.) ou des conditions dans lesquelles l’animal est utilisé (respect du bien-être animal). Cette considération pour l’animal émerge d’une part des avancées scientifiques mais aussi d’une démocratisation de la science qui ne concerne pas simplement les sciences biologiques. Les devoirs de l’homme envers les animaux, qu’ils soient domestiques ou sauvages sont discutés par des philosophes, des éthiciens et des sociologues. Il ne s’agit plus simplement de comprendre quelles sont les similarités entre les sociétés animales et les sociétés humaines mais de déterminer quelle est et quelle a été la place de l’animal dans l’évolution des sociétés humaines. Ainsi, Michalon (2016) propose que la sociologie par les animaux devienne une sociologie avec les animaux. Cette évolution convergente des études animales ou Animal Studies dans les sciences de la vie et les sciences humaines ne serait pas si hasardeuse mais naîtrait d’un flux à double sens entre les deux domaines (Michalon, 2017). Il apparaît alors légitime de se demander ce que les sciences humaines apportent aux sciences de la vie dans notre prise en compte de la condition animale et inversement.

Les sciences humaines comme aiguillage des recherches dans les sciences de la vie

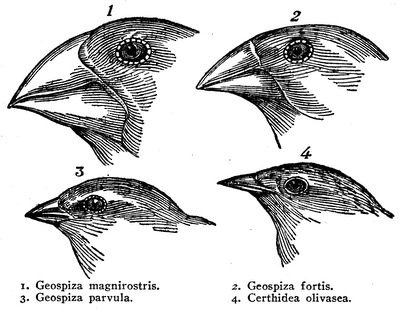

Nos traits d’histoire de vie, c’est-à-dire notre éducation, les événements critiques de nos vies, nos lectures, nos rencontres, et bien d’autres influencent qui nous sommes et ce que nous faisons. Il en est de même pour les scientifiques, les thématiques de recherche auxquelles ils s’intéressent et leurs découvertes. Charles Darwin n’aurait jamais émis la théorie de la sélection naturelle sans rencontrer les pinsons des îles Galápagos lors de son voyage sur le Beagle et Johannes Gutenberg n’aurait jamais inventé l’imprimerie moderne sans avoir participé à des vendanges et utilisé un pressoir.

L’histoire des sciences est l’étude de l’évolution de la connaissance scientifique. Elle permet de comprendre pourquoi un chercheur (ou un groupe de recherche) a eu telles idées et fait telles découvertes à un moment donné, dans un contexte sociopolitique précis. Ainsi, Charles Darwin qui, grâce à sa théorie mit fin à la séparation nette entre l’homme et l’animal, avait déjà, semble-t-il, une sensibilité personnelle envers les animaux (Jouventin, 2014) et écrivait : « Les animaux, dont nous avons fait nos esclaves, nous n’aimons pas les considérer comme nos égaux. » Même s’il fallut plus de 80 ans pour que sa théorie soit acceptée, il mit fin à l’anthropocentrisme religieux qui existait depuis des centaines d’années. Pierre Serna relate dans son livre L’Animal en République le lien entre l’esclavagisme et la considération animale au début du XIXe siècle (Serna, 2016). En 1802, l’Institut national lançait un concours public sur le thème de la relation homme-animal en posant cette question : « Jusqu’à quel point les traitements barbares exercés sur les animaux intéressent-ils la morale publique ? Et conviendrait-il de faire des lois à cet égard ? » Les réflexions qui ont amené ce sujet à être débattu sont le reflet des tensions politiques de l’époque postrévolutionnaire, qui suivirent la Terreur. En ces temps de rétablissement de l’esclavage, et avec l’arrivée de Bonaparte au pouvoir, le peuple est jugé incapable de prendre part à la démocratie qui est alors réservée à une élite, et une partie de la population se retrouve aussi peu considérée que les animaux. Déjà, Gilbert, membre de l’Institut national et directeur adjoint de l’École nationale vétérinaire d’Alfort, disait que « notre façon de traiter les hommes se jugeait à notre façon de considérer les animaux ». Il existe donc un lien entre les mœurs de la société et notre façon de considérer l’animal.  Dans Biographies animales (2017), Éric Baratay essaie de comprendre l’évolution de la relation homme-animal. Croisant des sources écrites avec des images photographiques et filmées, Baratay se place du côté de l’animal. L’histoire des sciences permet ainsi d’explorer les animaux comme des sujets et des agents moraux, avec un parallélisme assez frappant avec les études postcoloniales (Repussard, 2017)1.

Dans Biographies animales (2017), Éric Baratay essaie de comprendre l’évolution de la relation homme-animal. Croisant des sources écrites avec des images photographiques et filmées, Baratay se place du côté de l’animal. L’histoire des sciences permet ainsi d’explorer les animaux comme des sujets et des agents moraux, avec un parallélisme assez frappant avec les études postcoloniales (Repussard, 2017)1.

La philosophie, et plus spécifiquement la philosophie animale, a également conduit à un repositionnement du rapport homme-animal ce dernier siècle. Quoique restant spéculative, la philosophie animale remet en question notre existence, nos droits et nos devoirs par rapport aux animaux. Loin de l’animal-machine de Descartes, des philosophes font souffler un vent nouveau sur la relation homme-animal dans les années 1970. Richard Ryder emploie le mot spécisme par analogie au racisme ou au sexisme, introduisant ainsi le concept de discrimination entre les espèces animales, Homo sapiens inclus. Cette notion est, semble-t-il dans la continuité parfaite de l’évolution de nos sociétés occidentales. La notion de spécisme est reprise par Peter Singer dans son fameux ouvrage Animal Liberation (Singer, 1973). La question qui est soulevée à l’époque, et qui est toujours d’actualité, est de savoir si nous devons rejeter toute utilisation animale comme le souhaiteraient les abolitionnistes, représentés par Gary Francione et Tom Regan, ou bien discriminer les espèces en fonction de certains de leurs « intérêts » et/ou certaines de leurs capacités comme le proposent les « utilitaristes » représentés par Singer (Jeangène-Vilmer, 2008) et ainsi voir quels traitements ou utilités nous pourrions leur appliquer. Ces concepts impactent aujourd’hui notre utilisation de l’animal, que ce soit au niveau de la consommation de viande (mouvement végétarien, bien-être animal dans les abattoirs) ou bien encore dans la recherche (application éthique de la règle des 3Rs, méthodes alternatives à l’expérimentation animale).

Pourtant, l’utilisation de concepts qui étaient jusqu’alors propres à l’homme peut amener des problèmes de compréhension et des malentendus empêchant le dialogue de différentes communautés. Sans parler directement des comparaisons qui sont faites par les mouvements animalistes entre la mise à mort des animaux dans les abattoirs et l’holocauste, les reprises de termes par les scientifiques puis par les animalistes comme sensibilité, intelligence, conscience ou encore souffrance peuvent mener à de véritables discordes sociales s’ils sont mal définis. En effet, la définition des mots est très importante pour la mise en place de concepts communs, la comparaison des études humaines et animales, voire végétales. La zoolinguistique, et plus précisément la zoosémantique, se propose de mieux définir les mots, voire d’en trouver de nouveaux afin que les acteurs des différents domaines d’étude puissent s’accorder. Ainsi, le mot sentience (Guillaume et Gagnon, 2017)2 qui définit le ressenti, est l’exemple même de concepts unissant les sciences même s’il n’est pas encore reconnu dans le dictionnaire français. La zoolinguistique cherche aussi à comprendre comment les proverbes et notre langue influencent notre relation à l’animal. « Dire une ânerie » ou « Être bête comme un âne » nous renvoie de cet animal, sans même qu’on ne le connaisse, une image négative qui peut le desservir. Quoi qu’il en soit, mieux comprendre un concept permet aux biologistes d’imaginer des expériences comportementales permettant de grandes avancées dans notre connaissance des animaux. Ainsi, les travaux menés sur les capacités cognitives des grands singes et des cétacés permettent de comprendre que ces derniers ont non seulement une conscience d’eux-mêmes « Je sais que je suis » (étude du test du miroir par Gallup en 1970), mais aussi de leurs congénères « Je sais que tu es » (Tomasello et Call, 1992) très proche de ce qui est observé chez l’être humain (Hare et al., 2000). Depuis peu, des travaux similaires sont menés chez les insectes (Barron et Klein, 2016), chose impensable il y a encore quelques années.

Quand les idées et les concepts sont bien définis et donc majoritairement acceptés, le droit arrive en scène. Le droit animalier (Marguénaud et al., 2016) fait passer les questions animalières de l’anecdotique au fondamental : après les concepts et les définitions, la société s’approprie les règles. Depuis 2015, l’animal est reconnu dans le code civil comme un être vivant doué de sensibilité. Les recherches scientifiques ont également permis l’intégration des céphalopodes au même niveau de protection que les vertébrés dans la recherche animale (directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, alinéa 8) : la science a modifié le droit qui a modifié à son tour la science. Le droit vient aussi au soutien de la forte affirmation de Jules Michelet suivant laquelle « un système de législation est toujours impuissant si l’on ne place pas à côté un système d’éducation ». Ainsi, beaucoup d’associations réclament aujourd’hui une meilleure intégration des connaissances de l’animal à l’école et ce, dès l’école primaire.

Les sciences de la vie comme accélérateur de notre questionnement dans les sciences humaines

Grâce aux découvertes en biologie, que ce soit en évolution, en génétique ou en éthologie, les distances que l’homme a créées entre lui et les autres animaux se sont amoindries. L’étude en éthologie de capacités cognitives ou de concepts tels que l’intelligence, la souffrance, la personnalité ou la conscience a montré qu’il n’y avait pas de scission nette entre l’anthropos et le zoos, mais un gradualisme dont l’espèce humaine n’est même pas la finalité. Dans son dernier livre Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are, traduit maladroitement « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l’intelligence des animaux ? », Frans de Waal (2017) tend à démontrer qu’il y a différentes formes d’intelligences animales mais également que l’homme ne possède pas la forme d’intelligence suprême. La primatologie a ainsi posé les bases modernes de la comparaison homme-animal. En observant les macaques japonais, Kinji Imanishi (Imanishi, 1941)3 a souhaité appréhender les origines des sociétés humaines, à la fois si altruistes et si violentes, et mieux comprendre leur complexité. De ces observations avec les primates, et en particulier les chimpanzés, des primatologues comme Jane Goodall, Tetsuro Matsuzawa et bien d’autres ont mis en lumière l’évolution du langage et les règles communes de communication entre les différentes espèces animales (Pelé, 2017). Plus récemment, une branche spécifique appelée Human-Animal Interactions (Relations homme-animal) cherche justement à comprendre comment les relations homme-animal sont nées et ont évolué avec le temps, par exemple, au travers du processus de domestication.

tend à démontrer qu’il y a différentes formes d’intelligences animales mais également que l’homme ne possède pas la forme d’intelligence suprême. La primatologie a ainsi posé les bases modernes de la comparaison homme-animal. En observant les macaques japonais, Kinji Imanishi (Imanishi, 1941)3 a souhaité appréhender les origines des sociétés humaines, à la fois si altruistes et si violentes, et mieux comprendre leur complexité. De ces observations avec les primates, et en particulier les chimpanzés, des primatologues comme Jane Goodall, Tetsuro Matsuzawa et bien d’autres ont mis en lumière l’évolution du langage et les règles communes de communication entre les différentes espèces animales (Pelé, 2017). Plus récemment, une branche spécifique appelée Human-Animal Interactions (Relations homme-animal) cherche justement à comprendre comment les relations homme-animal sont nées et ont évolué avec le temps, par exemple, au travers du processus de domestication.

La biologie et plus spécifiquement, l’éthologie humaine, permet également d’interpréter certains comportements de l’homme à la lumière de l’évolution, c’est-à-dire en replaçant l’homme dans son milieu naturel en parallèle des autres espèces animales. Ainsi, le sentiment de supériorité de l’homme (Sueur, 2017) ou l’anthropomorphisme (Sueur et Pelé, 2017)4 peuvent être mieux compris biologiquement quand on les replace dans le contexte de la sélection naturelle : favoriser son espèce par ce sentiment de supériorité et mieux interpréter le monde via cet anthropomorphisme ont probablement augmenté les chances de survie de l’homme, il y a de cela quelques dizaines de milliers d’années. La biologie permet ainsi de définir ce qu’est l’espèce humaine, ce qui la différencie des autres espèces animales, ce qu’elle a de plus : est-ce le rire, l’intelligence, le dessin, la musique, les croyances ou aucune de ces notions ? Cohen écrit ainsi que les animaux n’ont pas à avoir de droits ou de devoirs car le monde animal est complétement amoral (Cohen et Regan, 2001) : « Croyez-vous que le bébé zèbre a le droit de ne pas être égorgé ? Ou que la lionne a le droit de tuer ce bébé zèbre pour nourrir ses petits ? [La vie des animaux] est totalement amorale. Il n’y a pas de moralité pour eux. » De telles théories doivent se fonder sur des connaissances solides. Pour l’instant, Cohen n’a pas tout à fait tort : peu de moralité, si ce n’est chez les grands singes, a été montrée chez les animaux. Mais même si les travaux des éthologues n’ont pas encore été en mesure de révéler de moralité chez les animaux, cela ne veut pas dire qu’elle n’existe pas. Aucune théorie philosophique sur l’animal, homme compris, ne saurait être crédible sans se fonder sur les solides piliers que sont la biologie et l’éthologie. D’après de Waal (2017), « Connais ton animal ! » – avoir plusieurs centaines d’heures d’observation d’un animal à son actif – est le prérequis de base de toute personne se permettant de conclure sur ledit animal.

D’un autre côté, l’écologie, science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux, a une vision beaucoup plus holiste des animaux. Cette science n’est pas egocentrée mais ecocentrée. L’écologie permet ainsi de comprendre pourquoi il a été nécessaire de réintroduire des loups dans le parc de Yellowstone aux États-Unis, afin de rééquilibrer un écosystème déséquilibré en faveur des grands herbivores et de retrouver une richesse spécifique animale et végétale. C’est sur cet écosystème que se base l’éthique environnementale tandis que l’éthique animale considère l’animal en tant qu’individu. Ces deux éthiques consacrées à l’animal sont différentes et sont souvent amenées à entrer en opposition. Ainsi, les éthiciens environnementaux estiment qu’un grand nombre de notions de l’éthique animale, donc attachée à l’individu, va à l’encontre des préoccupations environnementales. Un premier exemple est la régulation des populations d’animaux sauvages, notamment par l’interdiction de la chasse ou la prévention de la prédation. Un second est la préservation de la biodiversité, notamment par l’abattage d’animaux exotiques ou invasifs ou l’élevage en captivité d’espèces en danger. Dans chacune de ces situations, les intérêts de l’individu apparaissent opposés à l’intérêt du collectif (qu’il s’agisse de la population, de l’espèce ou encore de l’écosystème). À l’extrême, certains philosophes émettent même l’idée de l’anéantissement de tout prédateur sur la planète pour éviter toute souffrance animale (McMahan, 2010). C’est bien sûr être ignorant de toute connaissance en écologie et en éthologie.

Enfin, il n’y a pas de fondamental sans applications : en permettant une meilleure connaissance de l’animal, l’étude du comportement a non seulement permis de faire évoluer nos mœurs dans les sciences de la vie mais également en dehors, dans nos activités de tous les jours, en changeant nos comportements envers l’animal. Concernant l’expérimentation animale, même s’il reste encore beaucoup de progrès à faire, de nombreuses avancées scientifiques ont permis de diminuer notre impact sur l’animal : l’arrêt des expérimentations sur les grands singes, la classification des céphalopodes au même titre que les vertébrés, l’établissement de la règle des 3Rs (réduire, remplacer, raffiner), l’établissement de chartes de bien-être animal, etc. C’est en étudiant les animaux que nous faisons évoluer nos habitudes et nos lois pour une meilleure intégration de ces derniers dans notre société.

Conclusion

Une évolution conjointe a eu lieu ces dernières années entre les sciences de la vie et les sciences humaines au niveau de la considération animale. Elle n’est pas hasardeuse mais est bien le fruit d’un échange mutuel d’idées et de concepts entre les disciplines, les aidant à se construire mutuellement. L’interdisciplinarité apparaît donc comme une nécessité à l’évolution de nos sociétés, vers une idéologie plus altruiste, plus empathique, envers l’homme mais aussi envers l’animal (Ricard, 2014). Ce rapport à l’autre est aussi important à apprendre et à appréhender que les mathématiques ou l’orthographe, et devrait donc être enseigné dès le plus jeune âge à l’école. (Pétition: Enseignons à l’école l’empathie pour les animaux ! 2017.)

Cette remise en question de notre lien à l’animal apparaît comme une évolution naturelle de notre société : cet animalisme nait de l’élargissement de notre considération égalitaire qui a mis fin à l’esclavagisme et se bat contre le sexisme. Quoique certains philosophes opposent humanisme et animalisme, d’autres les lient et donnent naissance au néologisme humanimalisme, pour un humanisme respectueux de l’animal (Guillaume, 2017; Marchesini, 2016) et encouragent ainsi une redéfinition de l’homme.

Le Dictionnaire du Diable, Ambrose BIERCE

Homme : animal si éperdu dans la merveilleuse contemplation de ce qu’il pense être, qu’il néglige ce qu’il devrait indubitablement être. Sa préoccupation majeure réside dans l’extermination des autres animaux et de sa propre espèce, laquelle néanmoins prolifère avec une si insolente rapidité, qu’elle infeste tout le monde habitable.

Voyage autour du Monde, Louis Antoine de BOUGAINVILLE

[…] Ce fut un spectacle singulier de voir, à notre arrivée [aux Îles Sebaldes], tous les animaux, jusqu’ alors seuls habitants de l’île, s’approcher de nous sans crainte et ne témoigner d’autres mouvements que ceux que la curiosité inspire à la vue d’un objet inconnu. Les oiseaux se laissaient prendre à la main, quelques-uns venaient d’euxmêmes se poser sur les gens qui étaient arrêtés; tant il est vrai que l’homme ne porte point empreint un caractère de férocité qui fasse reconnaitre en lui, par le seul instinct, aux animaux faibles, l’être qui se nourrit de leur sang. Cette confiance ne leur a pas duré longtemps: ils eurent bientôt appris à se méfier de leur plus cruel ennemi.

L’enfer des bêtes, Jules BLUZET

On ne saurait de trop bonne heure apprendre à l’enfant le culte de la vie, le respect de ce bien le plus sacré de tous. Comment le lui enseigner mieux qu’en lui faisant aimer les bêtes ?… Ainsi le respect de la vie chez les bêtes doit être la base de l’éducation, et c’est là un principe nécessaire, aussi bien pour la moralité de l’individu que pour la préservation sociale.

Édition du parlement, Lyon, 1913, p. 346

Cédric Sueur et Marie Pelé

- Repussard, C., 2017. « Can the animal speak ? » Des théories postcoloniales aux études animales. Implications biopolitiques. - CanalC2 : la web télévision des événements universitaires de l’Université de Strasbourg.

- Guillaume, A., Gagnon, A.-C., 2017. Sentience : un mot à connaître et employer sans modération!

- Imanishi, K. 2011 [1941] Le Monde des êtres vivants. Marseille: Éditions Wildproject.

- Sueur, C., Pelé, M., 2017. Editorial: Anthropomorphism, between merits and demerits. Lett. CEERE Cent. Eur. Enseign. Rech. En Ethique 107, 1.

Article publié dans le numéro 97 de la revue Droit Animal, Éthique & Sciences.